일본 제국주의를 패망시킨 주체는 과연 누구인가?

김남기(《반공주의가 외면하는 미국역사의 진실》 저자)

올해 2025년은 제2차 세계대전 종전 80주년이다. 올해 5월은 러시아에게 있어 대조국 전쟁 승전 80주년이기도 하다. 인류 역사상 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 파괴적이고 살육적인 이 전쟁은 전 세계적으로 8,000만 명의 인명을 희생시켰다. 이 중 2,700만 명은 소련 측 희생자로 전쟁을 통틀어 가장 많이 죽었다. 이 중 1,000만 명은 군인이었고 나머지 1,700만 명은 민간인이었다. 많은 사람들이 히틀러의 홀로코스트로 600만 명의 유대인이 학살당한 사실을 잘 알고 있을 것이다. 그러나 소련 민간인이 홀로코스트 보다 3배나 더 많이 죽었다는 사실은 서구 사회에 잘 알려지지 않았다. 소련은 수많은 인명과 더불어 1,700여 도시와 소읍, 7만 이상의 촌락, 3만 2,000개의 공장, 6만 5,000km의 철도, 약 10만의 콜호스와 소프호스가 파괴 또는 소실됐다. 전쟁으로 국부의 약 1/3이 날아간 것이다. 히틀러의 침략으로 소련의 입은 물질적인 피해 6,800억 루블을 포함하여 소련의 전쟁피해는 총계 2조 6천억 루블이나 됐다.(이무열, 『러시아 역사 다이제스트 100』, 가람기획, 2009, 412쪽.; 바만 아자드, 채만수 옮김, 『영웅적 투쟁 쓰라린 패배』, 노사과연(노동사회과학연구소), 2009, 116쪽.)

이처럼 제2차 세계대전에서 가장 많은 희생을 치르고 승리에 기여한 주체는 바로 소련이었다. 서방의 헐리우드 영화들은 마치 서방 연합군이 나치 독일을 무찌르는 데 가장 기여한 것처럼 묘사하지만, 역사의 진실과는 분명히 먼 이야기다. 실제로 대조국 전쟁 시기 추축국의 군사적 피해는 결코 적지 않았다. 1941년 모스크바 공방전부터 1945년 베를린 공방전까지 스탈린이 지휘한 소련군은 600개 이상의 적 사단(독일군은 물론이고, 이탈리아, 헝가리, 루마니아, 핀란드, 크로아티아군을 포함해)을 궤멸했다. 특히 독일의 경우 동부전선에서 300만 명의 사망자를 포함해 1,000만 명의 사상자를 냈는데, 이는 제2차 세계대전 기간을 톨틀어 독일군 사상자의 75%에 해당되는 수치다. 그 외에도 히틀러의 추축국 동맹국가의 군사적으로 100만 명을 잃었다. 또한, 소련의 붉은 군대는 4만 8,000대의 적군 탱크, 16만 7,000문의 대포, 7만 7,000대의 항공기를 파괴했다.(제프리 로버츠, 김남섭 옮김, 『스탈린의 전쟁 – 제2차 세계대전에서 냉전까지, 스탈린은 소련을 어떻게 이끌었나』, 열린책들, 2022, 45~46쪽.)

이것만 보더라도 제2차 세계대전에서 스탈린이 히틀러 파시스트 세력을 무찌르는데 가장 결정적인 기여를 한 사실을 알 수 있다. 놀랍게도 이러한 주장은 단순히 좌파들만의 주장이 아니었다. 태평양 전쟁 당시 미 해군 장관이었던 프랭크 녹스(Frank Knox)는 “우리 동맹국들은 소련군과 소련 국민에게 영원히 감사해야 할 빚을 지고 있다.”라고 했고, 한국 사회에서 반공주의자들이 그토록 구국의 영웅으로 찬양하는 인천상륙작전의 지휘관 더글라스 맥아더(Douglas MacArthur)도 다음과 같은 주장을 했다.

소련은 규모와 장엄함 그 모든 면에서, 역사상 최고의 군대를 조직하기 위해 정말 최선을 다했다.(넷플릭스 시리즈, Five Came Back: The Reference Films 2화 – 2차대전: 우리는 왜 싸우는가 러시아편.)

따라서, 제2차 세계대전 당시 소련군의 반파시즘적 업적은 미국의 반공주의자들에게도 깊은 찬사를 받았던 셈이다. 물론 현재에 와서 집단서방은 이와 같은 역사를 숨기려 하고 있지만, 역사의 진실은 그리 쉽게 숨길 수 있는 것이 아니다. 심지어 태평양 전쟁 통사와 아돌프 히틀러 전기를 쓴 미국의 논픽션 작가인 존 톨랜드(John Toland) 또한, 1970년대에 집필한 아돌프 히틀러 전기에서 다음과 같은 구절을 통해, 소련이 독일을 무찌르는 데 결정적인 기여를 하고 있었다는 사실을 인정했다.

쿠르스크에서 독일군의 패배는 승리에대한 모든 희망을 앗아가고 지금은 승세를 타고 있는 붉은 군대를 언제까지 방어할 수 있느냐의 문제만 남아 있었다. 러시아는 지난 3년간의 막대한 손실에도 전장에 병사 500만 명이 넘는 300개 사단으로 200만 명에 달하는 200개 병력 부족 사단의 독일군과 맞서고 있었다. 독일군에 가장 뼈아프게 놀랄 만한 사실은 붉은 군대의 충분한 예비 병력이 아니라 집요한 전투 정신이었다.(존 톨랜드, 민국홍 옮김, 『아돌프 히틀러 결정판 2』, 페이퍼로드, 2019, 487쪽.)

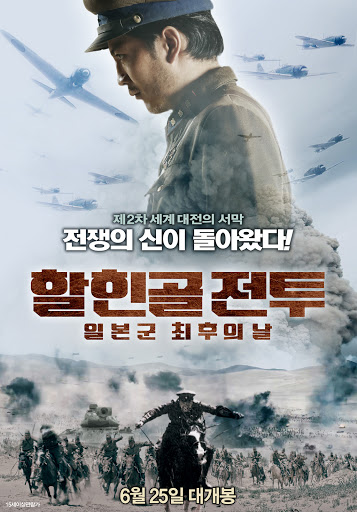

1945년 5월 나치 독일이 항복하고 난 이후 소련은 또 다른 전쟁을 치러야 했다. 그것은 바로 추축국 중에 마지막까지 버틴 일본 제국주의와의 전쟁이었다. 사실 일본 제국주의자들은 소련과 3번이나 전쟁을 치렀다. 첫 번째는 1917년 러시아 혁명 이후 적백내전 시기였고, 두 번째가 1930년대 하산호와 노몬한에서였으며, 마지막으로 세 번째가 1945년 소련군의 만주 진격이었다. 1930년대 후반 소련과 일본의 전쟁인 하산호와 노몬한에서 일본군은 소련군에게 말 그대로 패배했다. 특히 1939년 노몬한에서 일본군은 소련군에게 대패했다.

그 당시 일본군에 맞서 소련군을 지휘한 사람이 바로 게오르기 주코프 장군이었는데, 노몬한에서 소련군은 7,974명이 전사하고 15,251명이 부상당한 반면, 일본군은 61,000명의 사망자와 부상자 그리고 포로가 발생했다.(데이비드 M. 글랜츠·조너선 M. 하우스, 권도승 외 옮김, 『독소전쟁사 1941~1945 – 붉은 군대는 어떻게 히틀러를 막았는가』, 열린책들, 2007, 37쪽.)

사실 노몬한 전투 패전으로 일본이 소련과의 전쟁을 엄두를 내지 못하고, 이후 중국과 동남아시아 그리고 태평양을 정복하는 데 집중하게 되었다는 주장도 있다. 결국 1941년 4월 소련과 일본은 정전협정을 맺었고, 일본은 그해 12월 진주만을 기습 공격하여 태평양 전쟁을 시작했다. 태평양 전쟁은 결과적으로 1942년 미드웨이 해전과 1943년 과다카날 전역에서 일본군이 미군에게 패배하면서 전세가 일본에서 영미 연합군 쪽으로 기울어지게 된다. 태평양 전역에서 미군과 일본군이 전투를 벌였지만 미군의 무차별 폭격과 보급로 차단을 경험하면서도 일본은 끝까지 미국을 상대로 버티고자 했다. 태평양 전쟁에서 최소 10만 명 이상의 미군이 전사한 반면, 일본군 전사자가 100만을 넘겼다. 그럼에도 일본은 이런 무의미한 전쟁을 대동아공영권이라는 허상아래 진행했다.

1945년 나치 독일이 패망한 이후의 상황이 달라졌다. 이 당시 일본은 미군의 무차별 폭격으로 무수히 많은 민간인이 불타 죽었지만 전쟁을 지속하고자 했다. 일각에서는 1945년 8월 미국이 히로시마와 나가사키에 투하한 원자폭탄이 일본의 항복을 앞당겼다고 주장한다. 그러나 이는 역사적인 사실과는 거리가 멀다. 태평양 전쟁에서 일본의 항복에 가장 결정적인 역할을 한 것은 도쿄 대공습과 같은 미군의 무차별 학살 폭격도, 원자폭탄 투하도, 미군이 일본군에 맞서 치른 수많은 전투들도 아니었다. 바로 소련군의 대일전 참전이 일본의 항복을 결정적으로 불러왔다.

1945년 8월 일본의 히로시마와 나가사키에 원자폭탄이 떨어졌을 당시, 일본의 대본영은 “미국이 300대의 항공기와 수천 발의 폭탄으로 도시를 쓸어버리느냐, 한 대의 비행기와 한 발의 폭탄으로 그렇게 하느냐”에 대해 별 차이를 느끼지 못했다. 그러나 소련군이 만주에서 공세를 시작하자 일본 지도부의 사기를 완전히 꺾어버렸다.

당시 일본의 스즈키 총리는 즉각 항복해야 한다고 단언했는데, 그 이유는 바로 그렇지 않을 경우 “소련이 만주, 한반도, 사할린은 물론 훗카이도를 점령할 것이며 그렇게 되면 일본의 기초가 파괴될 것”이라고 생각했기 때문이었다. 일본 지도부는 소련군이 일본 본토에 들어오면 국내에서 친공산주의 봉기가 일어날 가능성이 높다고도 우려했으며, 실제로 유럽 일부 지역에서는 그런 상황이 일어났다는 점에서 아주 틀린 시각도 아니었다.(올리버 스톤·피터 커즈닉, 이광일 옮김, 『아무도 말하지 않는 미국 현대사 I – 윌슨에서 케네디까지』, 들녘, 2015, 300~301쪽.)

독소전쟁이 끝난 이후 소련은 유럽에 투입했던 병력들 중 일부를 다시 극동 시베리아로 배치했으며, 이에 따라 극동 지역에 적잖은 소련군 병력들이 일본군에 맞서 편성됐다. 사실 1941년 히틀러가 소련을 침공하자, 소련은 시베리아 열차를 통해 극동 시베리아에 있던 병력을 수도 모스크바를 방어하기 위한 병력으로 투입한 전력이 있었다. 독소전쟁이 끝나자, 유럽에 있던 병력 일부를 다시 시베리아 열차를 통해 극동에 배치했다. 소련군대의 편성은 제1극동전선군과 제2극동전선군 그리고 자바이칼전선군으로 총 3개의 전선군으로 나뉘어 있었다. 우선 자바이칼 전선군은 총 인원이 65만 4,040명으로 2개의 전차사단 1개의 항공군과 더불어 소련 극동군 전력의 41.4%를 담당했다. 제1극동전선군은 총 인원이 58만 6,589명으로 여기도 12개의 전차여단과 더불어 항공군까지 보유했다. 마지막으로 제2극동전선군은 33만 7,096명의 병력과 1개 항공군 그리고 기타예비대를 보유했다. 최종적으로 일본군을 상대로 투입된 소련군은 150만 명이 넘는 병력과 26,000문의 야포, 5,500대의 전차, 3,700대의 항공기 그리고 1,171대의 다연장 로켓으로 구성된 대군이었다.(데이비드 글랜츠, 유승현 옮김, 『8월의 폭풍』, 길찾기, 2018, 51~53쪽.)

이것만 보더라도 소련이 일본 제국주의 군대를 무찌르기 위해 얼마나 많은 병력을 동원했는지 알 수 있을 것이다. 1945년 8월 9일 소련이 만주전역에 공격을 가했다. 만주에 있던 70만 이상의 일본 관동군 주력부대는 소련군의 예상과 달리 손쉽게 무너졌다. 일본 관동군의 방어선이 붕괴되었으며, 소련군은 사막 지역과 늪지대 그리고 산맥을 손쉽게 돌파하며, 거침없는 진격을 계속했다. 그들 중 일부는 만리장성까지 가기도 했고, 치스차코프 휘하의 소련군은 대략 35년간 일본의 식민지였던 조선 반도로 진군했다. 그리고 소련군은 쿠릴 열도와 사할린으로도 상륙 및 진격했다. 일본군의 저항은 8월 말까지 계속되었지만, 소련군의 진격작전은 1주일만인 8월 16일에 끝났다. 즉 단 1주일 만에 소련군은 만주전역으로 진군했고, 일본군을 상대로 승리를 쟁취했다. 이에 대해 소련의 군사사를 연구한 데이비드 글랜츠(David M. Glantz)는 소련군의 승리에 대해 다음과 같이 결론지었다.

만주 전역의 소련군 지휘관들은 모든 방면, 모든 단위부대에 걸쳐 큰 위험을 감수하며 대담한 작전을 실시하고, 자유롭게 계획을 수행했다. 소련군이 작전 초기에 실증했던 엄청난 유연성은 작전 전구의 특정한 요구에 따른 결과가 아니라, 소련군 지휘관들의 전반적 지휘력 상승과도 연관되어 있다. 전쟁은 새로운 세대의 야전군, 군단, 사단, 여단, 연대 지휘관을 잉태했으며, 그들의 전문성은 최대 4년에 걸친 전투의 산물이었다. 이 세대의 지휘관들은 만주 전역이 기나긴 전쟁의 마지막 단계임을 깨달았고, 따라서 전역을 단기간 내에, 성공적으로 종결지으려 했다. 평화를 되찾으려는 의지는 전쟁에서 마지막으로 격렬하게 싸울 수 있는 힘을 주었다. 소련군은 외과수술처럼 정밀하게 전투를 수행했고, 11일에 걸친 싸움 끝에 치열한 전쟁을 종결지었다.(데이비드 글랜츠, 유승현 옮김, 『8월의 폭풍』, 길찾기, 2018, 147쪽.)

이렇게 해서 만주에 있던 70만 명 이상의 일본 관동군은 궤멸됐다. 11일간의 전투에서 일본 관동군 절대다수가 소련군의 포로로 붙잡혔다. 사실 전투 규모로만 보았을 때, 태평양 전쟁에서 미군이 세운 공로보다 더 크다고 할 수 있을 정도로 치열한 전투가 벌어졌다. 미국 군사사학자 데이비드 글랜츠에 따르면, 8월 9일부터 20일 사이 11일 동안 소련군은 12,031명이 전사하고 24,425명이 부상당했다. 그러나 일본의 손실은 이와 비교할 수 없을 정도였다. 소련에 따르면, 8만 3,000명의 일본군이 전사했고, 64만 명이 소련군에게 포로로 붙잡혔다.(데이비드 M. 글랜츠·조너선 M. 하우스, 권도승 외 옮김, 『독소전쟁사 1941~1945 – 붉은 군대는 어떻게 히틀러를 막았는가』, 열린책들, 2007, 353쪽.; 권성욱, 『중일전쟁 – 용, 사무라이를 꺾다 1928~1945』, 미지북스, 2015, 786쪽.)

의외로 잘 알려지지 않았지만, 소련군의 한반도 진격 또한 결코 만만치 않은 전투가 벌어졌다. 소련군은 만주진격 작전을 시작한 시점인 8월 9일부터 한반도 북쪽 끝에 도달했다. 개전과 동시에 소련군은 500여 대에 달하는 대규모 전투기, 폭격기들을 출동시켜 나진, 웅기, 청진 일대에 대한 대대적인 공습을 실시해 일본군에 큰 피해를 입혔고, 8월 11일에는 소련 태평양함대 소속의 해군부대가 웅기에 상륙하였으며, 다음날에는 나진항에 상륙하는데 성공했다. 소련군과는 대조적으로 한반도에 가장 가까운 미군 부대는 일본의 남쪽 섬 오키나와에 주둔하고 있었다. 소련군이 청진을 함락한 것은 8월 18일이었고, 8월 19일 일본 관동군은 소련에게 항복했으며, 이후 소련군은 파죽지세로 원산과 함흥에 진출했다. 이북 지역에 주둔한 소련군은 제25군 산하 6개 사단 및 1개 기갑 여단 등 12만 5,000명과 해공군 3만 명을 합하여 약 15만 명에 달했으며, 일본군과의 전투에서 소련군의 손실은 전사 1,446명, 부상자 3,119명 등 4,717명에 달했다.(정창현, “[해방정국 3년] ③8월26일 소련군 사령관 평양 입성·시가 행진”, 뉴시스, 2020.01.19.)

이처럼 소련군은 11일간의 전투 속에서 일본 제국주의 군대를 상대로 혁혁한 공을 세웠고, 궁극적으로 일본 제국주의가 항복하는 데 결정적인 기여를 했다. 군사적 측면에서 보더라도 소련이 전쟁 막바지에 일본 제국주의 군대 수만 명을 사살하고 수십만 명을 포로로 붙잡은 것은 실로 대단한 업적이라 할 수 있다. 이는 독소전쟁을 치르며 단련된 소련군이 성공시킨 대승이라 할 수 있다. 일제의 패망을 소련이 앞당겼다는 사실은 일본 대본영 인사들의 증언을 통해서도 입증이 되는 사실이다. 예를 들어, 일본 육군 참모차장이었던 가와베 도라시로는 “히로시마의 끔찍한 파괴 소식은 천천히 알려진 반면, 소련의 참전 소식은 곧바로 엄청난 충격이었다.”라고 했으며, “소련의 참전은 그동안 우리가 그토록 우려하던 바였기 때문에 그만큼 충격과 공포가 심했다.”라고 증언을 남겼다. 일본 해군참모총장이던 도요다 소에무도 “원자탄보다는 러시아의 대일전 참전이 항복을 더 앞당겼다.”고 했다. 마찬가지로 미국 전쟁부가 1946년 1월에 작성한 연구보고서도 이와 같은 결론을 냈다.(올리버 스톤·피터 커즈닉, 이광일 옮김, 『아무도 말하지 않는 미국 현대사 I – 윌슨에서 케네디까지』, 들녘, 2015, 303~304쪽.)

이와 같은 사실들을 종합해보자면, 소련은 단순히 제2차 세계대전 당시 동부전선에서만 파시즘을 몰아낸 주체가 아니었다. 마찬가지로 극동에서도 파시스트 세력을 몰아내는 데 결정적인 기여를 했다. 일본 제국주의의 패망을 앞당긴 주체가 소련이고 스탈린임에도 불구하고, 현재도 적잖은 한국인들과 서구인들은 미국의 원자폭탄이 일본 제국주의의 패망을 앞당겼다고 착각하고 있다. 이제는 이 사실을 대중들이 바르게 알 필요가 있다. 독일 파시즘과 더불어 일본 제국주의를 무찌르고 제2차 세계대전을 승리로 이끈 주체가 소련이라는 사실을 분명히 해야한다. 이제 제2차 세계대전이 종전한지 80년이 되었다. 그러나 여전히 우리는 집단서방의 시각으로 제2차 세계대전을 바라보는 경향이 있다. 이 글이 그런 내러티브를 깨부수는 데, 도움이 되길 바라며 글을 마치도록 하겠다.

이 기사를 총 90번 보았습니다.